マイストア

変更

お店で受け取る

(送料無料)

配送する

納期目安:

08月07日頃のお届け予定です。

決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。

※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。

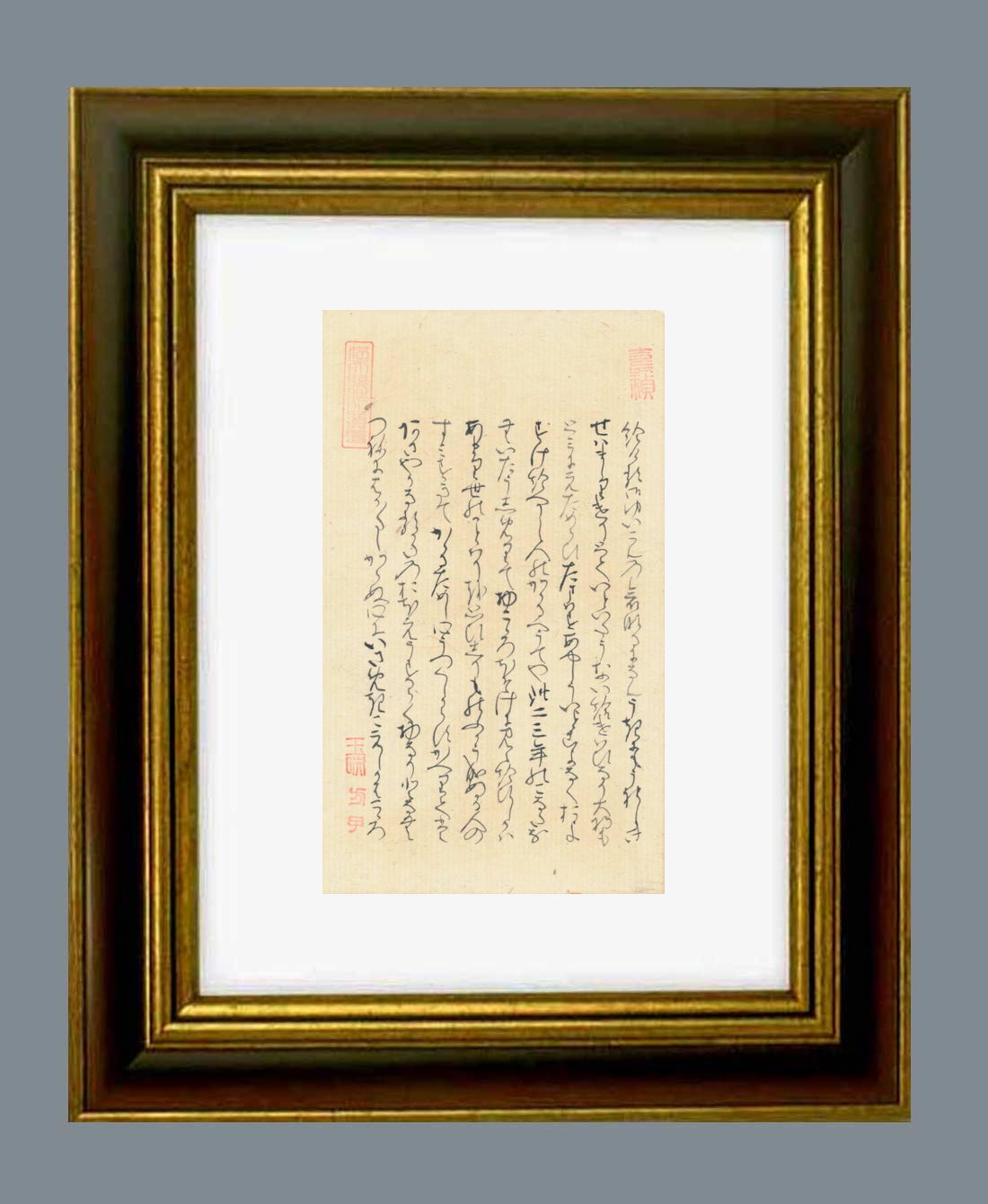

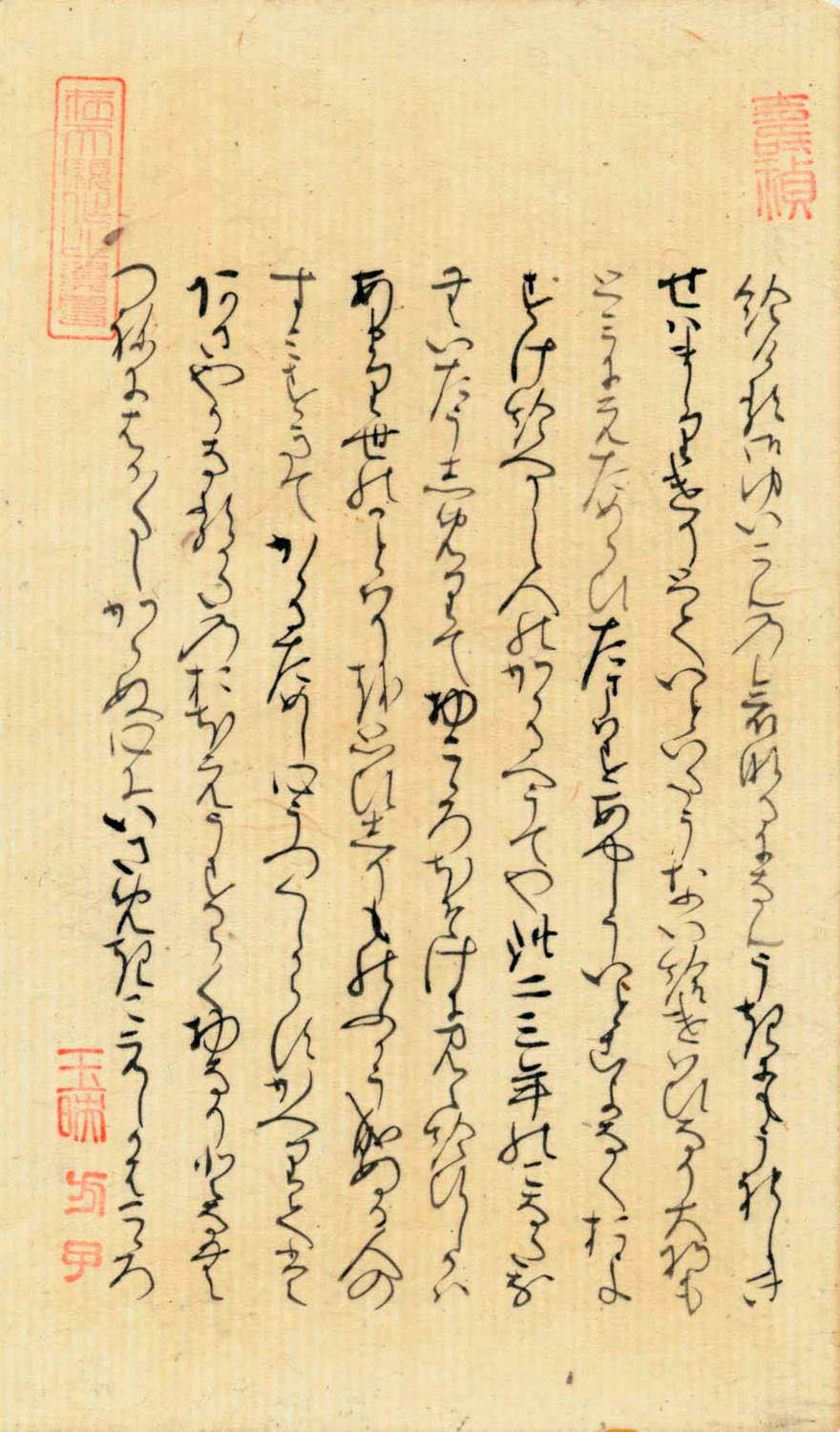

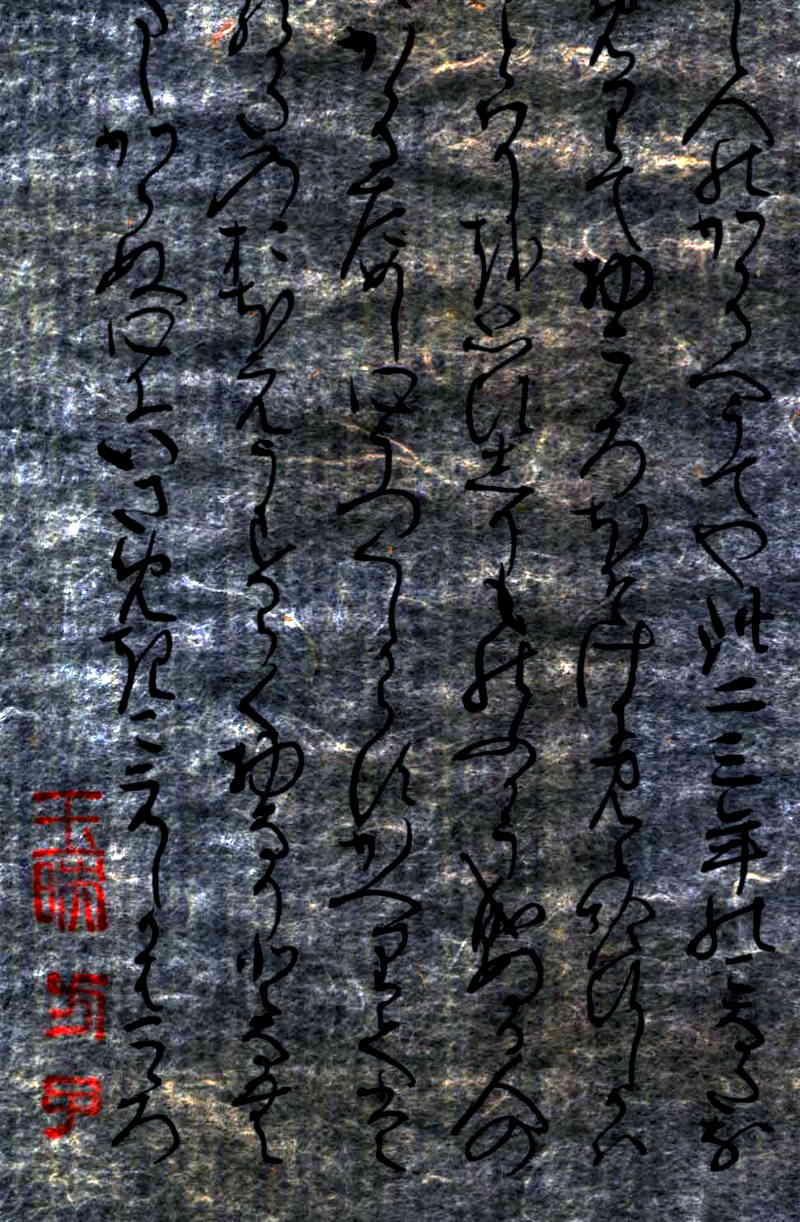

【着後レビューで 送料無料】 夕霧、一条の女二の宮(朱雀天皇の皇女・柏木の正室)の母君と柏木のことを語り合う「源氏物語」柏木の巻・大炊御門宗氏・自筆/茶道34B 茶碗の詳細情報

閉じる

大炊御門家は、平安時代末期摂政関白藤原師実の子経実・治暦4年(1068)~天承元年(1131)を祖として創立された。。茶道具 抹茶茶碗 乾山 柿絵、 京都 山川嘉山作■化粧箱付、新品■。●京焼 染付 七宝紋 蓋物茶碗 8客 銘在 懐石料理 料亭 日本料理 懐石道具 和食器 割烹 和食器 会食 蓋物●。【逢絢亭】茶道具 茶碗 京焼 色絵 銘「鈴の音」 林の図 表千家13代家元 即中斎宗匠書付 永楽即全 永楽善五郎 共箱入り。【茶道具】平安 浅見与し三 表千家 家元暦茶碗 共箱 白布 紙外箱 保証品。八代 吉向十三軒 干支丁亥黒釉亥月茶碗 茶道具 共箱付 未使用 本物保障 画像10枚掲載中。【八八八】九代 大樋長左衛門 献茶碗 壱組 ◆昭和初期作品 内金銀 赤楽 臘月 師走 十二月 【z-034】。某蒐集家放出品!天目形波濤絵茶碗 久世久宝 作 裏千家十四代 淡々斎 花押☆138。【清水保孝】油滴天目釉 茶碗 共箱 茶道具 茶器 茶具(父 清水卯一)。茶道具 抹茶茶碗 乾山 菊、京焼 壱休窯 窪田常之作、桐共箱 新品。数ある自筆「源氏物語」の中で、第一級品と称される貴重な自筆です。

出品した「源氏物語」は柏木(かしわぎ)の内容の要旨

『源氏物語』五十四帖の巻名のひとつ。柏木の巻には、源氏の君の正室で朱雀天皇の皇女・女三の宮が「薫の君」を出産したことが主要なテーマ。薫の君の出産後、盛大な誕生を祝う産養(うぶやしない)の宮中行事が続く。しかし、柏木と女三の宮は暗然たる思いをかみしめている。女三の宮の生んだ「薫の君」が源氏の君の子ではなく、柏木との間に生まれた子供であるという秘密をかかえこんでいた。柏木な複雑な思いをかみしめながら体調をそこねている。女三の宮も生まれた子供のことを思い出家をしてします。病の床にあった柏木の元を友人の夕霧が見舞いに訪ね女三の宮との逢瀬の秘密をそれとなく話す。重体に陥った柏木は、正室・女二の宮(朱雀天皇の皇女)の悲運を思い将来の後事を託す。柏木のなきあと、初夏に入ってまもなく夕霧は、柏木の正室・女二の宮を訪ねる。。京焼! 森俊山 ☆京の秋・抹茶碗☆ TSK697 茶器 茶道具 ギフト。通次阿山 ★ 天目 四方 金馬 茶碗 ★ 共箱 ★ 日本画:師 / 池田道夫 ★ 造形良く金彩の馬が雅な逸品 ★ 京焼 茶道具 ★。某蒐集家放出品!灰釉桧垣彫茶碗 人間国宝 原清 作☆113。未使用保管品 虫明焼 曙窯 高橋一甫造 茶碗 茶道具 共箱付 宗sou。図録本川喜田半泥子展作品集写真集カラー171点箱書解説茶陶茶道具茶碗水指井戸伊羅保刷毛目粉引白掛志野瀬戸黒楽唐津焼締灰釉赤楽赤絵色絵。黒楽 十一代 11代 楽吉左衛門 慶入造 黒火入 茶道具 茶碗 箱 本物保証。【八八八】洛東 桶谷定一 半掛筧 茶碗 ◆共箱 茶道具 抹茶碗 【y-129】。【真作保証】 佐々木松楽 自作 高橋悦道 極箱 黒楽茶碗 大徳寺 臨済宗 (後藤瑞巌 小田雪窓 佐々木輝夫 福富雪底) 茶道具 京都 滋賀県。桃山時代 古備前 備前 茶入 窯印 鑑定箱 共袋 古裂 箱。茶道具 抹茶茶碗 交趾、「 兎 (うさぎ)」 ペルシャ紋、 京都 中村翠嵐作、桐共箱■新品■。某家茶道具放出品! 膳所焼 秋草茶碗 武者小路千家十代 有隣斎 花押☆308。★茶道具/陶磁器/京焼/楽焼!赤楽 茶碗!銘『千年翆』高橋悦道 書付!『佐々木松楽』造!共箱/共布/紙箱付!★。中村良二作 灰釉目高絵平茶碗 共箱共布あり 茶道具 夏茶碗 メダカ 目高 色絵 器 ◇RJ-0744。☆∽和楽堂☆本物保証 *木村盛康/造 * 紫孔.天目茶碗 *兄、木村盛和に師事・独自の盛康天目を追求進化を続ける名匠*無傷.共箱∽☆。TA16 茶碗 通次阿山 造 暦手 隠し印 筒茶碗 共布・共箱 茶道具。茶道具 抹茶茶碗 交趾、「 兎 (うさぎ)」 ペルシャ紋、 京都 中村翠嵐作、桐共箱 新品。

自筆上部の「在天願作比翼鳥」(天に在りて願わくは比翼の鳥とならん)「天に在ってのお願いは比翼の鳥となることである」の漢詩文の落款が押捺されている。この漢詩は「白氏文集」の中の有名一節です。

《原本中の凹凸はストロボの影響によるものです。》

自筆下部の印は出雲・松江藩主・松平治郷の正室「方子(よりこ)の落款(印譜)

自筆が「古切」とされたのは江戸時代。古切に至る詳細な経緯は下記「希少価値欄」に記載

(1)・自筆の「原文の読み下し文」は次の通りです。

《「源氏物語」柏木(かしわぎ)の巻》

《「在天願作比翼鳥」(天に在りて願わくは比翼の鳥とならん)「天に在ってのお願いは比翼の鳥となることである」の漢詩文の落款が押捺されている。この漢詩は「白氏文集」に由来するものです。》

《これかれにつけをき》・・・・給(たまひ)ける御ゆいこんの、

あはれなるになん、憂きにも、嬉しき瀬は、ましり侍りける」

とて、いといたう、泣い給ふけはひなり。大將も、えとみにためらひ給はす。

「いと、こよなうあやしう、およすけ給へりし人の、かゝるへうてや、

この二三年のこなたなん、いたうしめり、物心細けに見え給ひしかは、

「あまり、世のことわりを思ひ知り、物深うなりぬる人の、澄み過きて、

かゝるためし、心うつくしからす、かへりては、あさやかなる方の、

多くうすらく物なり」となん、常に、はかはかしからぬ心に、

いさめきこえしかは、「こゝ(心)・・・・・あさし」と》

(文責・出品者)

「原文の読み下し文」は、読みやすいように「通行訳」としております。

(2)・自筆の「原文の現代語訳文」は次の通りです。

《「源氏物語」柏木(かしわぎ)の巻》

《夕霧、一条の女二の宮(朱雀天皇の皇女・柏木の正室)の母君と柏木のことを語り合う》

《(女二の宮の母)「悲しく存じあげておりましたところ、まことにありがたいことに、

ご親切なお見舞をたびたびいただきましたようで、もったいないことと感謝申しあげております。

ですが、それはあのお方とのお約束がございましたゆえと――じつはあのお方(柏木)には

私どもの願っておりましたようなお気持がおありとはみえなかったのでしたが、

今はの際に誰彼・・・・・にお残しになったごお言葉が身にしみるようです。つらい思いのなかにも、

うれしいことはあるものでございました」と言って、ひどくお泣きになるご様子である。

大将(夕霧)も、すぐには涙を抑えることがおできにならず、

(夕霧)「あの督の君(柏木)は不思議なくらい、まことに申し分なくおできになったお方ですが、

こんなことになられるためだったのでしょうか。

二、三年このかた、ひどく沈んでいらっしゃって、なんとなくいかにも心細くおみえでしたので、

あまりに世間の道理に通じ、思慮の行き届いてしまっている人は、迷いがなく悟りすぎてしまい

、そんなふうでは、素直さが失せて、かえってその人らしさがみえなくなってしまうものだと、

私のいたらない考えながら、しじゅうお諫(いさ)め申しあげておりました。

ですが、あちら(柏木)では私(夕霧)のことを思慮の・・・・《浅い者と思っておいでのようでした。》

注記・女三の宮は、出家しているが髪は剃らず、長い元のままである。「尼姿」は、僧の薄墨の衣装をまとっているという意味。

備考1・源氏の君の正室・女三の宮(朱雀帝の皇女)の生んだ「薫の君」は源氏の君の子ではなく、柏木との間に生まれた子供。その秘密が源氏の君の知るところとなり苦悩する柏木と女三の宮を記す。

備考2・女二の宮は、朱雀帝と一条御息所の皇女で、柏木の正室。柏木は生前、友人の夕霧に女二の宮(落葉の宮)の行く末を遺言として託す。

現代語訳の出典・「源氏物語」小学館刊・阿部秋生・東大名誉教授(1999年没)

備考・出品した自筆は、大炊御門宗氏・自筆で近衛基熙の旧・所蔵になるものです。

(2)・自筆の「英訳文」は次の通りです。

《The Oak Tree(柏木)》

She was weeping so piteously that Yugiri too was in tears.

"It may have been because he was strangely old for his years

that he came at the end to seem so extremely despondent.

I had been foolish enough to fear that too much

enlightenment might destroy his humanity and to

caution him against letting it take the joy out of him.

I fear that I must have given him cause to think me superficial.

But it is your daughter I am saddest for, …《though you may think it

impertinent of me to say so."》

英語訳文(英文)の出典:『The Tale of Genji』

Edward George Seidensticker(エドワード・ジョージ・サイデンステッカー)コロンビア大学教授(2007年没)

(2)・自筆の「中国語訳」は次の通りです。

《柏木》

《但之,》・・・・人留下言,可知有深情厚。

悲之中也有喜慰之了。”哭泣甚哀。

夕霧也急切于收泪,后来道:“此君常老成持重,

恐是早死之因。近二三年来,度非常郁,意气消之状。

小生不揣陋,:‘太洞察世情,是个深思之人。

但分机敏,会失却美之心,反而弱了明慧之相。’

但他是浅薄之。

中国訳文の出典:『源氏物語(Yunsh wy)』

豊子愷(ほうしがい)中国最初の「源氏物語」翻訳者(文化大革命で没)

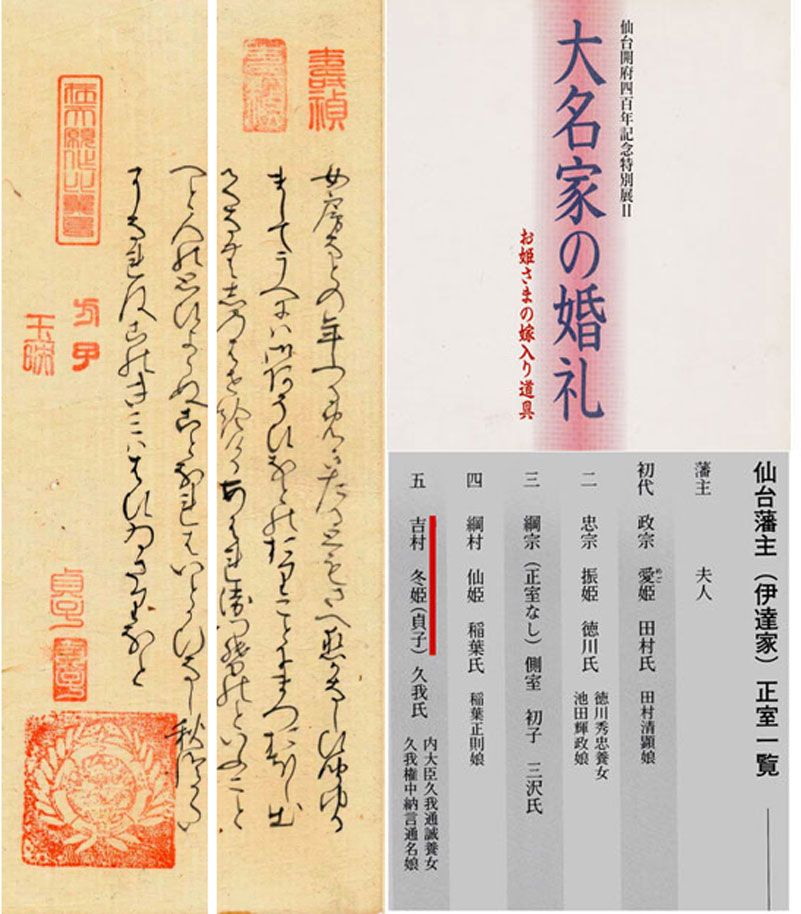

「柏木の巻」原本の末尾(原本番号41-B)の印は、仙台藩第五代藩主・伊達吉村の正室・伊達貞子の押印

左の写真2枚が「源氏物語」柏木の巻の末尾(原本番号41-B)右面と左面の押印。

写真一番左下の角印が仙台藩の家紋印(竹に雀)

家紋印の上の2つの印は仙台藩主第五代藩主・伊達吉村の正室(冬姫)。冬姫は内大臣・通誠の養女。

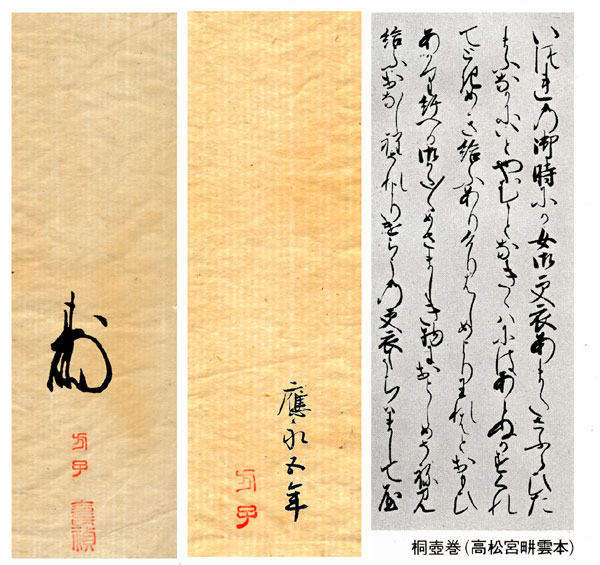

冬姫は通称。正式な名は伊達貞子。。日本製 シンプル 抹茶碗 土物ブルー抹茶碗 美濃焼。茶道具 抹茶茶碗 色絵 蓮(はす)画、京都 相模竜泉作、桐共箱 新品、。茶道具 抹茶茶碗 乾山写 梅絵、京焼 中村秋峰作、桐共箱 新品、。清宗寺 薩摩 鶴 桜 茶碗 共箱 在銘 茶道具 骨董品。【茶道具】名工 木村盛和 光悦寺 天目茶碗 光悦寺住職 山下光雪箱書 共箱 黄布 光雪弟:音丸耕堂 保証品。茶道具! 香菊 ☆夕顔平茶碗☆ TCH583 新品 夏茶碗 京焼 建水 蓋置 ギフト。祥瑞五郎太甫 染付大鉢。茶道具 抹茶茶碗 白楽 飾り牛、京都 吉村楽入作。茶道具 抹茶茶碗 乾山写 雪松、京都 鈴木一点作、桐共箱 新品。左の写真は、桐壺の巻の奥付。左大臣から関白に昇進した近衛基熙(もとひろ)公の花押。上下2段の花押のうち、上の印は。。◎【真作保証】 佐々木松楽 自作 高橋悦道 極箱 黒楽茶碗 京都 大徳寺 臨済宗 (後藤瑞巌 小田雪窓 佐々木輝夫 福富雪底) 茶道具 滋賀県 ⑦。21417/○九代大樋長左衛門造 白平茶碗 共箱 花押在 箱書 抹茶碗 茶道具。【友】三浦 竹泉 造 染付 湯 一対 高さ8.3cm 京焼 茶道具 古美術。茶道具! 森俊山 ☆ぶどう抹茶碗☆ TSB764 新品 京焼 建水 蓋置 ギフト。サナエ519 抹茶碗4客まとめて 在銘 作家物3客有り 美品 茶道具茶席道具 越前府中旧家蔵うぶ出し。十六代 永楽善五郎 永楽即善 仁清黒楽器 茶碗 お茶道具 京焼 KYOTO WARE Japanese green tea bowl 中古美品 共箱。古信楽 茶入 茶入 共袋 古裂 共箱 本物保証。茶道具 抹茶茶碗 色絵 唐松画、京都 相模竜泉作、桐共箱 新品、。委託品 茶道具 茶碗 茶せん 抹茶碗 仁清 木箱付 中古品 欠けなし。茶道具 抹茶茶碗 色絵 梅、京都 中村清彩作、桐共箱 新品、。茶道具 数茶碗 青磁 雲鶴 5客、京焼 中村与平作、化粧箱入 新品。この原詩の言葉の引用は、「柏木の巻」に用いられていることで広くしられている。紫式部がこの原詩に親しんでいたと推定されている。

漢詩の落款の意味 原本上部の漢詩の落款は、「讃」と称されるもので、古来、掛軸の書画に第三者がお褒めの言葉を書き込むもので元々は自筆でした。貴族から始まり藩主、あるいは高名な茶人や僧侶が書かれて、それが茶会の「掛軸」に装丁されて披露されておりました。 特に出雲・松江藩などの茶道の盛んな大名家の所蔵する自筆などに「讃」が付され、後に自筆に代わり、石刻による「漢詩」の篆書が「讃」として用いられました。 「茶事」は、「ヨーロッパの晩餐会(ばんさんかい)」とも言われます。晩餐会では、「ワインを楽しむために行われる」ところも似ています。とりわけ、茶室に入って行うことは、床の間の「掛け軸」(かけじく)を拝見(はいけん)することです。茶道では「掛け軸は最高のごちそう」といわれております。とりわけ、漢詩の落款は、ただ、古典の漢詩を入れればいいという単純なものではなく、たとえば、「源氏物語」の場合、原本の中に込められている紫式部が考えた知識を読み解くことにあります。「讃」の中に有名な白楽天の漢詩を単純に落款として入れたのではなく、紫式部が原本の中に白楽天の漢詩を読み込んでいることを知ったうえで漢詩を選んでおります。 落款の「讃」の元になるその原文の個所には、

「在天願作比翼鳥」(天に在りて願わくは比翼の鳥とならん)「天に在ってのお願いは比翼の鳥となることである」の漢詩文の落款が押捺されている。この漢詩は「白氏文集」に由来するものです。

つまり、原文の内容に関する漢詩の落款を押捺しているのは、茶会における床の間の「掛け軸」(かけじく)を拝見(はいけん)の際に、茶会を主催する亭主が、客に「最高のごちそう」を振る舞うために披露したものです。。林陶造 赤楽 抹茶茶碗 大徳寺 黄梅院 住職 小林太玄 書付 銘 『古今』 在銘 陶造 共箱 桐四方桟 共布 茶道具。茶道具 抹茶茶碗 乾山写 雪竹絵、 京焼 中村秋峰作 桐共箱■新品。【京洛西鴨谷桂窯】三代伊東桂楽「黒 茶碗」 茶道具 初代崇白・崇楽に師事 楽焼 抹茶椀 茶器 栞添 共裂 共箱 y92268528。大阪家蔵出1 九代 楽吉左衛門 了入 「中印」名品 本物保証 抜群の焼き上がり 楽吉左衛門 共箱。★☆白樹 青楓 平茶碗 与平 茶道 茶器 元箱☆★。★※★※草山造 銀覆輪付 天目茶碗★※★※。茶道具! 原花月 ☆さくら抹茶碗☆ TKI137 新品 京焼 建水 蓋置 ギフト。茶道具 抹茶茶碗 色絵 柚子(ゆず)画、京都 相模竜泉作、桐共箱 新品。10478/○吉村楽入 紅葉文茶碗 楽焼 京焼 共箱 抹茶碗 茶道具。茶道具 抹茶茶碗 乾山写 鶴絵、京焼 中村秋峰作、桐共箱 新品、。鈴木三成 ★ 米色磁 茶碗 ★ 共箱 共布 栞 ★ 師:河村蜻山 ★ 釉景が素晴らしい逸品 ★ 窯変 青磁 ★ 茶道具 ★。茶道具 抹茶茶碗 色絵 石蕗(つわぶき)画、京都 相模竜泉作、桐共箱 新品、。茶道具 抹茶茶碗 色絵 萩(はぎ)画-N、 京都 相模竜泉作、桐共箱 新品。

寸法 「源氏物語」自筆の大きさ タテ21.8センチ ヨコ12.8センチ。額縁の大きさは タテ37.0センチ ヨコ28.0センチです。額縁は新品です。

「源氏物語」の自筆について 1・筆跡の分析について

国内における鑑定人は、自筆の筆者を識別するために、個々の文字ごとに字画線の交叉する位置や角度や位置など、組み合わせられた字画線間に見られる関係性によって、個人癖の特徴を見出して識別する方法、また個々の文字における、画線の長辺、湾曲度、直線性や断続の状態、点画の形態などに見られる筆跡の特徴によって識別する方法、そして、書の勢い、速さ、力加減、滑らかさ、などの筆勢によって識別する方法が一般的な手法です。

一方、欧米では一般的には、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析をコンピューターの数値によって解析しております。。【京清水焼高台寺窯】森里陶楽「仁清 八ツ橋 茶碗」 茶道具 京焼 清水焼 抹茶椀 菖蒲 花紋 共箱 y91615982。10461/▲岡田佳山 色絵吹寄之図茶碗 陶印在 共箱 京焼 抹茶碗 茶道具。某蒐集家放出品!古清水椿の絵茶碗 二代 仁阿弥道八 極箱 ☆82。☆∽和楽堂☆本物保証・越前の国*福井・黒楽印筒茶碗 * 扇面と星絵で喜び贈呈の茶碗・口径にニューが有ります・共箱∽☆。【金閣】茶道具 三浦竹軒作 鱗紋 茶碗 共箱 旧家蔵出(MG942)。抹茶碗 信楽焼 京焼 茶道具 アンティーク抹茶碗 蔵出し 白釉 1客。【銀閣】清水卯一作 白釉 茶碗 在銘 共箱 未使用(RC734)。【骨董・茶道具】★千家十職 永楽善五郎(妙全)★★茶碗 co020sgl.。珍品!『東左 の変わりだね茶碗』合箱。476215 吉田喜彦 作 刷毛目茶碗(共箱)茶道具。【通次阿山】「仁清黒若松茶碗」茶器茶道具 管Z8013。山岡善昇(造)金彩色絵高野槇茶碗 共箱 茶道具 現代工芸 未使用 慶祝秋篠宮家親王殿下ご誕生記念 京焼 z0261k。京都名工 佐々木松楽(造)黒楽茶碗 松楽窯 京焼 楽焼 茶道具 現代工芸 美品 b9450e。七世 吉向松月 茶碗 共箱、栞 茶道具。期間限定!◎◎利休kura茶道具RiQ蔵☆☆ 茶碗 / 佐々木昭楽 即中斎好 嶋台茶碗 2個セット 黒金/赤銀 金銀 初釜 京焼 / 共箱【骨董・美品】。【蔵】茶道具 二代 小川長楽 造 刷毛目茶碗 楽茶碗 共箱 本物保証 Y201。【逢絢亭】茶道具 茶碗 京焼 仁清写 黒釉 牛の春の図 永楽即全 永楽善五郎 共箱入り。茶道具 黒楽茶碗 仕覆 時代物 極上品 初だし品 C3701。村田陶苑 ★ 黒釉撫角茅屋図茶碗 ★ 共箱共布 ★ 金彩 ★ 検 野々村仁清 写 茶道具 ★ 京焼 清水焼。二代 中村道年 赤茶碗 吉田紹清 自筆文字 ( 赤楽茶碗 書付 花押 吉田生風庵 )。明治35年 上田耕冲 下画 箱あり

不昧公の正室・方子と娘・玉映の落款

閉じる「在天願作比翼鳥」白氏文集・漢詩文の落款

閉じる仙台藩医・木村寿禎の落款

閉じる原本の断層画像写真

閉じる女三の宮の降嫁、復元模型

閉じる左が冷泉天皇、右が源氏の君の模型

閉じる女二の宮(朱雀天皇の皇女)夕霧と語り合う

閉じる下は女二の宮、上は二の宮の母君

。【八八八】須田祥豊 青井戸 茶碗 ◆共箱 共布 茶道具 抹茶碗 【x-036】。茶道具 抹茶茶碗 黒楽 覚入写 兎の絵、佐々木昭楽作、桐共箱■新品■。【現状渡し】 祥平造 杉田祥平造 茶碗 茶道具 友箱 レトロ (o3。◆茶道具◆久世久宝造 三葉 茶碗 十二代妙玄斎(松尾宗典)書付◆共箱。桃山 江戸 時代 瀬戸 古瀬戸 茶入 精中宗室 裏千家 十一代 玄々斎花押 鑑定箱 共袋 古裂。旧家蔵 仁清手銀彩山水茶碗 九寶窯 印有 共箱付 表千家十三世即中斎極花押 美品 銀焼貫山水画 山万?の印有 茶席,盆点前,野点,茶箱,短冊箱。真清水蔵六作 楽茶碗 極め箱 箱付き。茶碗 【TY220 茶道具 十五世 松林豊斎 鹿背釉 朝日焼 鵬雲斎書付 花押 江戸 幕末 明治 大正 昭和 骨董品 時代物 茶道 お茶 煎茶 レトロ 】。某蒐集家放出品!蛋殻磁茶碗 板谷波山 作 ☆193。☆ 名工 八塔亭二寧 村田陶苑 色絵鳳凰文茶碗 茶碗(共箱共布)茶道具。★☆本物保証★ 十一代.永楽善五郎/造・永楽保全★乾山鳥花籠茶碗★歴代の善五郎の中で特に秀でた名人陶工★陶印は永楽★無傷・共箱☆★。☆ 名工 八塔亭二寧 村田陶苑 金彩宝尽皿白絵(共箱共布)茶道具。茶道具 抹茶茶碗 乾山 吹寄D9-B、京都 壱休窯 窪田常之作、桐共箱 新品。「源氏物語」には、応永五年(1398)~応永十三年(1406)までの複数の年号の記載があることから、少なくとも応永五年から8年間にわたり書かれていることがわかる。このため後醍醐天皇の宸翰(しんかん・天皇自筆)にかなり近い年代に書かれていることがわかる。また、各巻ごとの書かれた年については不明。従って、応永五年とは、書き始めの年である。また、落款から、後年、近衛基熙(1648~1722)の所蔵となり、時代が下って、松平不昧公の手にわたり、正室・方子の所蔵となったものである。近衛家で永く保存されておりましたので、保存状態は極めて良好です。

大炊御門家は、平安時代末期摂政関白藤原師実の子経実・治暦4年(1068)~天承元年(1131)を祖として創立された。。茶道具 抹茶茶碗 乾山 柿絵、 京都 山川嘉山作■化粧箱付、新品■。●京焼 染付 七宝紋 蓋物茶碗 8客 銘在 懐石料理 料亭 日本料理 懐石道具 和食器 割烹 和食器 会食 蓋物●。【逢絢亭】茶道具 茶碗 京焼 色絵 銘「鈴の音」 林の図 表千家13代家元 即中斎宗匠書付 永楽即全 永楽善五郎 共箱入り。【茶道具】平安 浅見与し三 表千家 家元暦茶碗 共箱 白布 紙外箱 保証品。八代 吉向十三軒 干支丁亥黒釉亥月茶碗 茶道具 共箱付 未使用 本物保障 画像10枚掲載中。【八八八】九代 大樋長左衛門 献茶碗 壱組 ◆昭和初期作品 内金銀 赤楽 臘月 師走 十二月 【z-034】。某蒐集家放出品!天目形波濤絵茶碗 久世久宝 作 裏千家十四代 淡々斎 花押☆138。【清水保孝】油滴天目釉 茶碗 共箱 茶道具 茶器 茶具(父 清水卯一)。茶道具 抹茶茶碗 乾山 菊、京焼 壱休窯 窪田常之作、桐共箱 新品。数ある自筆「源氏物語」の中で、第一級品と称される貴重な自筆です。

出品した「源氏物語」は柏木(かしわぎ)の内容の要旨

『源氏物語』五十四帖の巻名のひとつ。柏木の巻には、源氏の君の正室で朱雀天皇の皇女・女三の宮が「薫の君」を出産したことが主要なテーマ。薫の君の出産後、盛大な誕生を祝う産養(うぶやしない)の宮中行事が続く。しかし、柏木と女三の宮は暗然たる思いをかみしめている。女三の宮の生んだ「薫の君」が源氏の君の子ではなく、柏木との間に生まれた子供であるという秘密をかかえこんでいた。柏木な複雑な思いをかみしめながら体調をそこねている。女三の宮も生まれた子供のことを思い出家をしてします。病の床にあった柏木の元を友人の夕霧が見舞いに訪ね女三の宮との逢瀬の秘密をそれとなく話す。重体に陥った柏木は、正室・女二の宮(朱雀天皇の皇女)の悲運を思い将来の後事を託す。柏木のなきあと、初夏に入ってまもなく夕霧は、柏木の正室・女二の宮を訪ねる。。京焼! 森俊山 ☆京の秋・抹茶碗☆ TSK697 茶器 茶道具 ギフト。通次阿山 ★ 天目 四方 金馬 茶碗 ★ 共箱 ★ 日本画:師 / 池田道夫 ★ 造形良く金彩の馬が雅な逸品 ★ 京焼 茶道具 ★。某蒐集家放出品!灰釉桧垣彫茶碗 人間国宝 原清 作☆113。未使用保管品 虫明焼 曙窯 高橋一甫造 茶碗 茶道具 共箱付 宗sou。図録本川喜田半泥子展作品集写真集カラー171点箱書解説茶陶茶道具茶碗水指井戸伊羅保刷毛目粉引白掛志野瀬戸黒楽唐津焼締灰釉赤楽赤絵色絵。黒楽 十一代 11代 楽吉左衛門 慶入造 黒火入 茶道具 茶碗 箱 本物保証。【八八八】洛東 桶谷定一 半掛筧 茶碗 ◆共箱 茶道具 抹茶碗 【y-129】。【真作保証】 佐々木松楽 自作 高橋悦道 極箱 黒楽茶碗 大徳寺 臨済宗 (後藤瑞巌 小田雪窓 佐々木輝夫 福富雪底) 茶道具 京都 滋賀県。桃山時代 古備前 備前 茶入 窯印 鑑定箱 共袋 古裂 箱。茶道具 抹茶茶碗 交趾、「 兎 (うさぎ)」 ペルシャ紋、 京都 中村翠嵐作、桐共箱■新品■。某家茶道具放出品! 膳所焼 秋草茶碗 武者小路千家十代 有隣斎 花押☆308。★茶道具/陶磁器/京焼/楽焼!赤楽 茶碗!銘『千年翆』高橋悦道 書付!『佐々木松楽』造!共箱/共布/紙箱付!★。中村良二作 灰釉目高絵平茶碗 共箱共布あり 茶道具 夏茶碗 メダカ 目高 色絵 器 ◇RJ-0744。☆∽和楽堂☆本物保証 *木村盛康/造 * 紫孔.天目茶碗 *兄、木村盛和に師事・独自の盛康天目を追求進化を続ける名匠*無傷.共箱∽☆。TA16 茶碗 通次阿山 造 暦手 隠し印 筒茶碗 共布・共箱 茶道具。茶道具 抹茶茶碗 交趾、「 兎 (うさぎ)」 ペルシャ紋、 京都 中村翠嵐作、桐共箱 新品。

自筆上部の「在天願作比翼鳥」(天に在りて願わくは比翼の鳥とならん)「天に在ってのお願いは比翼の鳥となることである」の漢詩文の落款が押捺されている。この漢詩は「白氏文集」の中の有名一節です。

《原本中の凹凸はストロボの影響によるものです。》

自筆下部の印は出雲・松江藩主・松平治郷の正室「方子(よりこ)の落款(印譜)

自筆が「古切」とされたのは江戸時代。古切に至る詳細な経緯は下記「希少価値欄」に記載

(1)・自筆の「原文の読み下し文」は次の通りです。

《「源氏物語」柏木(かしわぎ)の巻》

《「在天願作比翼鳥」(天に在りて願わくは比翼の鳥とならん)「天に在ってのお願いは比翼の鳥となることである」の漢詩文の落款が押捺されている。この漢詩は「白氏文集」に由来するものです。》

《これかれにつけをき》・・・・給(たまひ)ける御ゆいこんの、

あはれなるになん、憂きにも、嬉しき瀬は、ましり侍りける」

とて、いといたう、泣い給ふけはひなり。大將も、えとみにためらひ給はす。

「いと、こよなうあやしう、およすけ給へりし人の、かゝるへうてや、

この二三年のこなたなん、いたうしめり、物心細けに見え給ひしかは、

「あまり、世のことわりを思ひ知り、物深うなりぬる人の、澄み過きて、

かゝるためし、心うつくしからす、かへりては、あさやかなる方の、

多くうすらく物なり」となん、常に、はかはかしからぬ心に、

いさめきこえしかは、「こゝ(心)・・・・・あさし」と》

(文責・出品者)

「原文の読み下し文」は、読みやすいように「通行訳」としております。

《「源氏物語」柏木(かしわぎ)の巻》

《夕霧、一条の女二の宮(朱雀天皇の皇女・柏木の正室)の母君と柏木のことを語り合う》

《(女二の宮の母)「悲しく存じあげておりましたところ、まことにありがたいことに、

ご親切なお見舞をたびたびいただきましたようで、もったいないことと感謝申しあげております。

ですが、それはあのお方とのお約束がございましたゆえと――じつはあのお方(柏木)には

私どもの願っておりましたようなお気持がおありとはみえなかったのでしたが、

今はの際に誰彼・・・・・にお残しになったごお言葉が身にしみるようです。つらい思いのなかにも、

うれしいことはあるものでございました」と言って、ひどくお泣きになるご様子である。

大将(夕霧)も、すぐには涙を抑えることがおできにならず、

(夕霧)「あの督の君(柏木)は不思議なくらい、まことに申し分なくおできになったお方ですが、

こんなことになられるためだったのでしょうか。

二、三年このかた、ひどく沈んでいらっしゃって、なんとなくいかにも心細くおみえでしたので、

あまりに世間の道理に通じ、思慮の行き届いてしまっている人は、迷いがなく悟りすぎてしまい

、そんなふうでは、素直さが失せて、かえってその人らしさがみえなくなってしまうものだと、

私のいたらない考えながら、しじゅうお諫(いさ)め申しあげておりました。

ですが、あちら(柏木)では私(夕霧)のことを思慮の・・・・《浅い者と思っておいでのようでした。》

注記・女三の宮は、出家しているが髪は剃らず、長い元のままである。「尼姿」は、僧の薄墨の衣装をまとっているという意味。

備考1・源氏の君の正室・女三の宮(朱雀帝の皇女)の生んだ「薫の君」は源氏の君の子ではなく、柏木との間に生まれた子供。その秘密が源氏の君の知るところとなり苦悩する柏木と女三の宮を記す。

備考2・女二の宮は、朱雀帝と一条御息所の皇女で、柏木の正室。柏木は生前、友人の夕霧に女二の宮(落葉の宮)の行く末を遺言として託す。

現代語訳の出典・「源氏物語」小学館刊・阿部秋生・東大名誉教授(1999年没)

備考・出品した自筆は、大炊御門宗氏・自筆で近衛基熙の旧・所蔵になるものです。

《The Oak Tree(柏木)》

She was weeping so piteously that Yugiri too was in tears.

"It may have been because he was strangely old for his years

that he came at the end to seem so extremely despondent.

I had been foolish enough to fear that too much

enlightenment might destroy his humanity and to

caution him against letting it take the joy out of him.

I fear that I must have given him cause to think me superficial.

But it is your daughter I am saddest for, …《though you may think it

impertinent of me to say so."》

英語訳文(英文)の出典:『The Tale of Genji』

Edward George Seidensticker(エドワード・ジョージ・サイデンステッカー)コロンビア大学教授(2007年没)

《柏木》

《但之,》・・・・人留下言,可知有深情厚。

悲之中也有喜慰之了。”哭泣甚哀。

夕霧也急切于收泪,后来道:“此君常老成持重,

恐是早死之因。近二三年来,度非常郁,意气消之状。

小生不揣陋,:‘太洞察世情,是个深思之人。

但分机敏,会失却美之心,反而弱了明慧之相。’

但他是浅薄之。

中国訳文の出典:『源氏物語(Yunsh wy)』

豊子愷(ほうしがい)中国最初の「源氏物語」翻訳者(文化大革命で没)

左の写真2枚が「源氏物語」柏木の巻の末尾(原本番号41-B)右面と左面の押印。

写真一番左下の角印が仙台藩の家紋印(竹に雀)

家紋印の上の2つの印は仙台藩主第五代藩主・伊達吉村の正室(冬姫)。冬姫は内大臣・通誠の養女。

冬姫は通称。正式な名は伊達貞子。。日本製 シンプル 抹茶碗 土物ブルー抹茶碗 美濃焼。茶道具 抹茶茶碗 色絵 蓮(はす)画、京都 相模竜泉作、桐共箱 新品、。茶道具 抹茶茶碗 乾山写 梅絵、京焼 中村秋峰作、桐共箱 新品、。清宗寺 薩摩 鶴 桜 茶碗 共箱 在銘 茶道具 骨董品。【茶道具】名工 木村盛和 光悦寺 天目茶碗 光悦寺住職 山下光雪箱書 共箱 黄布 光雪弟:音丸耕堂 保証品。茶道具! 香菊 ☆夕顔平茶碗☆ TCH583 新品 夏茶碗 京焼 建水 蓋置 ギフト。祥瑞五郎太甫 染付大鉢。茶道具 抹茶茶碗 白楽 飾り牛、京都 吉村楽入作。茶道具 抹茶茶碗 乾山写 雪松、京都 鈴木一点作、桐共箱 新品。左の写真は、桐壺の巻の奥付。左大臣から関白に昇進した近衛基熙(もとひろ)公の花押。上下2段の花押のうち、上の印は。。◎【真作保証】 佐々木松楽 自作 高橋悦道 極箱 黒楽茶碗 京都 大徳寺 臨済宗 (後藤瑞巌 小田雪窓 佐々木輝夫 福富雪底) 茶道具 滋賀県 ⑦。21417/○九代大樋長左衛門造 白平茶碗 共箱 花押在 箱書 抹茶碗 茶道具。【友】三浦 竹泉 造 染付 湯 一対 高さ8.3cm 京焼 茶道具 古美術。茶道具! 森俊山 ☆ぶどう抹茶碗☆ TSB764 新品 京焼 建水 蓋置 ギフト。サナエ519 抹茶碗4客まとめて 在銘 作家物3客有り 美品 茶道具茶席道具 越前府中旧家蔵うぶ出し。十六代 永楽善五郎 永楽即善 仁清黒楽器 茶碗 お茶道具 京焼 KYOTO WARE Japanese green tea bowl 中古美品 共箱。古信楽 茶入 茶入 共袋 古裂 共箱 本物保証。茶道具 抹茶茶碗 色絵 唐松画、京都 相模竜泉作、桐共箱 新品、。委託品 茶道具 茶碗 茶せん 抹茶碗 仁清 木箱付 中古品 欠けなし。茶道具 抹茶茶碗 色絵 梅、京都 中村清彩作、桐共箱 新品、。茶道具 数茶碗 青磁 雲鶴 5客、京焼 中村与平作、化粧箱入 新品。この原詩の言葉の引用は、「柏木の巻」に用いられていることで広くしられている。紫式部がこの原詩に親しんでいたと推定されている。

「在天願作比翼鳥」(天に在りて願わくは比翼の鳥とならん)「天に在ってのお願いは比翼の鳥となることである」の漢詩文の落款が押捺されている。この漢詩は「白氏文集」に由来するものです。

つまり、原文の内容に関する漢詩の落款を押捺しているのは、茶会における床の間の「掛け軸」(かけじく)を拝見(はいけん)の際に、茶会を主催する亭主が、客に「最高のごちそう」を振る舞うために披露したものです。。林陶造 赤楽 抹茶茶碗 大徳寺 黄梅院 住職 小林太玄 書付 銘 『古今』 在銘 陶造 共箱 桐四方桟 共布 茶道具。茶道具 抹茶茶碗 乾山写 雪竹絵、 京焼 中村秋峰作 桐共箱■新品。【京洛西鴨谷桂窯】三代伊東桂楽「黒 茶碗」 茶道具 初代崇白・崇楽に師事 楽焼 抹茶椀 茶器 栞添 共裂 共箱 y92268528。大阪家蔵出1 九代 楽吉左衛門 了入 「中印」名品 本物保証 抜群の焼き上がり 楽吉左衛門 共箱。★☆白樹 青楓 平茶碗 与平 茶道 茶器 元箱☆★。★※★※草山造 銀覆輪付 天目茶碗★※★※。茶道具! 原花月 ☆さくら抹茶碗☆ TKI137 新品 京焼 建水 蓋置 ギフト。茶道具 抹茶茶碗 色絵 柚子(ゆず)画、京都 相模竜泉作、桐共箱 新品。10478/○吉村楽入 紅葉文茶碗 楽焼 京焼 共箱 抹茶碗 茶道具。茶道具 抹茶茶碗 乾山写 鶴絵、京焼 中村秋峰作、桐共箱 新品、。鈴木三成 ★ 米色磁 茶碗 ★ 共箱 共布 栞 ★ 師:河村蜻山 ★ 釉景が素晴らしい逸品 ★ 窯変 青磁 ★ 茶道具 ★。茶道具 抹茶茶碗 色絵 石蕗(つわぶき)画、京都 相模竜泉作、桐共箱 新品、。茶道具 抹茶茶碗 色絵 萩(はぎ)画-N、 京都 相模竜泉作、桐共箱 新品。

国内における鑑定人は、自筆の筆者を識別するために、個々の文字ごとに字画線の交叉する位置や角度や位置など、組み合わせられた字画線間に見られる関係性によって、個人癖の特徴を見出して識別する方法、また個々の文字における、画線の長辺、湾曲度、直線性や断続の状態、点画の形態などに見られる筆跡の特徴によって識別する方法、そして、書の勢い、速さ、力加減、滑らかさ、などの筆勢によって識別する方法が一般的な手法です。

一方、欧米では一般的には、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析をコンピューターの数値によって解析しております。。【京清水焼高台寺窯】森里陶楽「仁清 八ツ橋 茶碗」 茶道具 京焼 清水焼 抹茶椀 菖蒲 花紋 共箱 y91615982。10461/▲岡田佳山 色絵吹寄之図茶碗 陶印在 共箱 京焼 抹茶碗 茶道具。某蒐集家放出品!古清水椿の絵茶碗 二代 仁阿弥道八 極箱 ☆82。☆∽和楽堂☆本物保証・越前の国*福井・黒楽印筒茶碗 * 扇面と星絵で喜び贈呈の茶碗・口径にニューが有ります・共箱∽☆。【金閣】茶道具 三浦竹軒作 鱗紋 茶碗 共箱 旧家蔵出(MG942)。抹茶碗 信楽焼 京焼 茶道具 アンティーク抹茶碗 蔵出し 白釉 1客。【銀閣】清水卯一作 白釉 茶碗 在銘 共箱 未使用(RC734)。【骨董・茶道具】★千家十職 永楽善五郎(妙全)★★茶碗 co020sgl.。珍品!『東左 の変わりだね茶碗』合箱。476215 吉田喜彦 作 刷毛目茶碗(共箱)茶道具。【通次阿山】「仁清黒若松茶碗」茶器茶道具 管Z8013。山岡善昇(造)金彩色絵高野槇茶碗 共箱 茶道具 現代工芸 未使用 慶祝秋篠宮家親王殿下ご誕生記念 京焼 z0261k。京都名工 佐々木松楽(造)黒楽茶碗 松楽窯 京焼 楽焼 茶道具 現代工芸 美品 b9450e。七世 吉向松月 茶碗 共箱、栞 茶道具。期間限定!◎◎利休kura茶道具RiQ蔵☆☆ 茶碗 / 佐々木昭楽 即中斎好 嶋台茶碗 2個セット 黒金/赤銀 金銀 初釜 京焼 / 共箱【骨董・美品】。【蔵】茶道具 二代 小川長楽 造 刷毛目茶碗 楽茶碗 共箱 本物保証 Y201。【逢絢亭】茶道具 茶碗 京焼 仁清写 黒釉 牛の春の図 永楽即全 永楽善五郎 共箱入り。茶道具 黒楽茶碗 仕覆 時代物 極上品 初だし品 C3701。村田陶苑 ★ 黒釉撫角茅屋図茶碗 ★ 共箱共布 ★ 金彩 ★ 検 野々村仁清 写 茶道具 ★ 京焼 清水焼。二代 中村道年 赤茶碗 吉田紹清 自筆文字 ( 赤楽茶碗 書付 花押 吉田生風庵 )。明治35年 上田耕冲 下画 箱あり

ベストセラーランキングです

近くの売り場の商品

カスタマーレビュー

オススメ度 4.1点

現在、3231件のレビューが投稿されています。

自筆「源氏物語」の「柏木(かしわぎ)」の巻は、禁裏(京都御所)において書かれたものです。

「柏木の巻」の主人公「柏木」は、国宝「源氏物語絵巻」の中に柏木を見舞う夕霧として描かれている

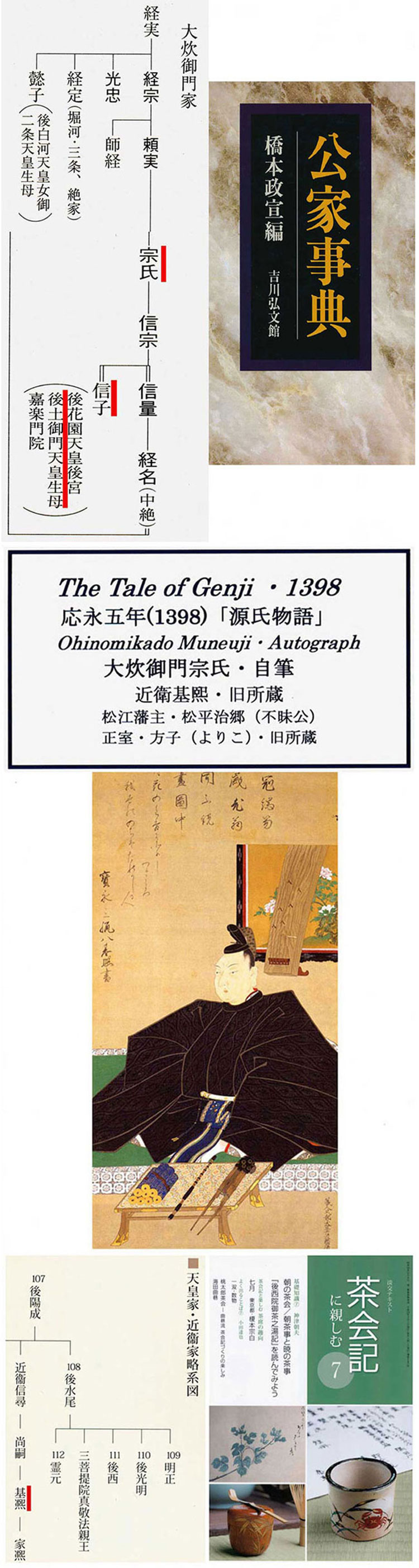

自筆「源氏物語」の筆者である「大炊御門宗氏(おおいのみかどむねうじ)」は、室町時代の第103代天皇である後土御門天皇(ごつちみかどてんのう)の曽祖父です。

したがって、出品した自筆「源氏物語」は、天皇の曽祖父の貴重な自筆です。大炊御門宗氏の長男・信宗の娘が大炊御門信子(のぶこ)であり、信子は後花園天皇の寵愛を受け准后として御所に居住し、皇子を生み後に第103代後土御門天皇として即位し、信子は生母・皇太后となる。現在の今上天皇と系譜がつながっている。

関白・近衛基熙(このえ もとひろ)は、後水尾院(第108代後水尾天皇)の皇女・常子内親王と結婚。二人の皇女・熙子(ひろこ)は、甲府藩主・徳川綱豊と結婚。綱豊は、のち第六代将軍・徳川家宣となり、熙子(ひろこ)は将軍家宣の正室となった。近衛基熙は、千利休の孫・千宗旦との茶会の交流(下記に掲示)で知られると同時に、第111代・後西院天皇や後水尾天皇を主賓に迎え茶会を開催。茶会の際、基熙が所蔵する藤原定家・自筆の「定家色紙」を持参した記録がある。基熙は、他にも朝廷・幕府の間で茶会を何度も開催した記録が残っている。(資料の記録は下記に掲示)

出品した「源氏物語」は、南北朝時代から室町時代前期の公卿であった「大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)」の自筆です。

自筆「源氏物語」の書の特徴から高松宮系統と称されるものです。。河合誓徳(造)雨漏手茶碗 共箱 共布 京焼 日本芸術院会員 茶道具 陶磁器 古陶磁器 現代工芸 美品 /師 清水六兵衛 z4361o。八代 吉向十三軒 干支壬午菱形馬乃絵茶碗 菱馬 茶道具 共箱付 未使用 本物保障 画像10枚掲載中。桃山時代 瀬戸 古瀬戸 茶入 共袋 古裂 仕覆有 専用筒 花押 茶道具。茶道具 抹茶茶碗 乾山 鳴子とトンボ、 京都 山川嘉山作 化粧箱■新品■。十三代楽吉左衛門(惺入) 楽 茶碗 銘:大福 共箱 茶道具 保証品。京焼 仁清 宝船 唐子遊 茶碗 鵬雲斎 宗匠 淡幽(たんゆう)造。茶道具 抹茶茶碗 仁清 雪竹雀、壱休窯 窪田常之作、桐共箱 新品。大炊御門北に邸宅があったため「大炊御門(おおいみかど)」を称する。初代、経実の子経宗は平治の乱で平清盛方の勝利に貢献。また、二条天皇の外戚として勢威をふるい、左大臣に昇った。出品した「源氏物語」の筆者・大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)は、大炊御門家13代の当主で南北朝時代から室町時代前期の公卿。応永5年(1398年)に従三位となり公卿に列する。備前権守、参議、権中納言、権大納言などを歴任し、応永27年(1420年)に内大臣に昇任した。

旧・所蔵者の近衛基煕は、「源氏物語」に造詣が深く、「源氏物語」の注釈書『一簣抄』(いっきしょう)を著(あらわ)しております。炊御門宗氏・自筆「源氏物語」は、近衛基熙が研究のために収集し、のちに出雲松平家に伝わり、松平治郷の正室・方子が鑑賞していたものです。近衛基熙が所蔵する自筆・「源氏物語」の中で、最も美しく繊細な筆致で記された平安時代の文字に最も近いとされております。。●美品 鵬雲斎書付 炎芸術掲載同手作品● 【マッジョーレ美術】 楠部彌弌 御題朝茶碗 共箱 文化勲章 本物保証 [検]楠部弥弌 裏千家。★茶道具/陶磁器!刷毛目 茶碗/岡田熙道 開堂記念 書付!『初代 三浦 竹軒(三代 三浦 竹泉)』造!共箱/共布/栞付!★。旧家蔵 赤楽馬上盃,高杯,初午茶碗「和楽」作 宝珠紋 未使用時代物ヴィンテージ 紙箱付 初午祭,茶道,華道,和室のインテリアに!オリエンタル。茶道具 抹茶茶碗 黄交趾、 波兎 (なみ うさぎ) 三友紋、 京都 中村翠嵐作、桐共箱■新品■。茶碗 【TY268 茶道具 十六代永楽善五郎 即全 色絵 仁清写 武蔵野 江戸 幕末 明治 大正 昭和 骨董品 時代物 茶道 香道 お茶 煎茶 レトロ 】。【真作保証】■ 真葛香斎 ■ 色絵金銀彩 如星 茶碗 <221208029>。●e2127 抹茶碗 在銘 二瓶子 木村二瓶子 (7代 木村清山) 合わせ箱 茶道具。椿窯 荒尾常三(造)青磁茶碗 枡碗 共箱 茶道具 現代工芸 陶磁器 古陶磁器 美品 z4316o。保証品 江戸末期 古瀬戸 藤四郎 春慶 作 大海 茶入 表千家 堀内家 七代 至慎斎 宗晋 亀叟 鑑定 箱 茶道具 古裂。京都旧家から 五代楽吉左衛門 宗入 造 赤茶碗 狸々 在銘 十五代(直入)識 茶道具 保証品 61年70万円 購入。茶道具 数茶碗 古三島 5客、京焼 中村与平作、化粧箱入 新品。女二の宮付女房たちが、夕霧の凛々しさを見て、女二の宮との結婚を期待する。

自筆上部の「在天願作比翼鳥」(天に在りて願わくは比翼の鳥とならん)「天に在ってのお願いは比翼の鳥となることである」の漢詩の落款

漢詩は「白氏文集」の中の有名一節で、白楽天の連理の詩で有名です。漢詩の由来は、「ことならば、ならしの枝にならさなむ葉守の神のゆるしありきと」との柏木の中の一文にあります。「葉守の神」とは柏木に宿る神。「葉守の神のゆるし」とは柏木のゆるしの意味上の句の「ならしの枝」(なれ親しむ枝)つまり連理の枝となってほしいという和歌です。「葉守の神」といえば落葉を防ぐ神である。葉守の神は落葉の宮と称された女二の宮を守る夕霧ということになる。柏木は自分の死後の女二の宮の行く末を友人の夕霧に託した。今度は夕霧が葉守を守る神になるという意味です。「在天願作比翼鳥」は、白楽天の連理の詩で有名であり、夕霧と女二の宮が天にあって連理の比翼の鳥として末長くはばたいてほしいという意味が落款に込められている。押捺の詳細な理由は下記説明欄に記載

(自筆表面の凹凸はストロボの反射によるものです。)

大炊御門宗氏・自筆「源氏物語」近衛基熙・旧蔵の来歴については下記「説明欄」に記載

《「源氏物語」柏木(かしわぎ)の巻》

「柏木」の巻は英文で「The Oak Tree」と表記されます。

《自筆上部の「在天願作比翼鳥」(天に在りて願わくは比翼の鳥とならん)「天に在ってのお願いは比翼の鳥となることである」の漢詩文の落款が押捺されている。この漢詩は「白氏文集」の中の有名一節です。》

(自筆表面の凹凸はストロボの反射によるものです。)

「自筆原本」

自筆右下二つの印は、出雲・松江藩主・松平治郷の正室・方子・と娘の幾千姫(玉映)の落款。。◎【真作保証】 中村秋峰 自作 仁清写紅葉絵茶碗 京焼 清水焼 伝統工芸士 コレクター放出品 茶道具 京都。30452/○秋華造 京焼 茶碗 金彩色絵 サンタクロース クリスマス 抹茶碗 茶道具。茶道具 抹茶茶碗 掛分 「兎と独楽手毬」、 京焼 秋峰窯 中村良二作、桐共箱■新品■。★茶道具/陶磁器!三島 茶碗!五代『清水六兵衛』作!共箱!★。k14-5540[MIT] 千家十職 楽吉左衛門 菊之絵 蓋置 共箱 即中斎書付 茶道具。茶道具 抹茶茶碗 色絵 花兎(はなうさぎ)、京焼 相模竜泉作、桐共箱 新品。京焼! 如山 ☆仁清椿・抹茶碗☆ TAK113 茶道具 茶器 ギフト。某蒐集家放出品!膳所焼 御本写茶碗 裏千家十四代 淡々斎 花押 銘 藤浪 ☆86。21896/○加藤昌山 仁清風扇面文 京焼 茶碗 共箱 抹茶碗 茶道具。【八八八】伊東陶山 南無阿弥陀仏 茶碗 ◆合わせ箱付 茶道具 抹茶碗 【c-160】。◎【真作保証】 佐々木松楽 自作 高橋悦道 極箱 黒楽茶碗 京都 大徳寺 臨済宗 (後藤瑞巌 小田雪窓 佐々木輝夫 福富雪底) 茶道具 滋賀県 ⑧。茶道具! 香菊 ☆額あじさい抹茶碗☆ TYG487 木箱付 新品 京焼 水差し 棗 茶釜 ギフト。茶道具 抹茶茶碗 色絵 蕪(かぶ)画、京都 相模竜泉作、桐共箱 新品、。出雲 楽山焼 倉崎権兵衛造 茶入 円能斎書付 箱 利休好み虫喰い蓋 検 裏千家 表千家 茶道具 保証品。共箱付の極上状態品です!昭和ビンテージ 京焼 平安玉泉造 煎茶器揃え 宝瓶急須二客・湯呑五客 セット 寿・桃紋 玉露用 共箱 TKM。【豆緑】古美術/永楽善五郎造 安南写茶碗 福 古共箱 茶道具 浜064。■雄雪 楽黒 茶碗 共箱 共布 茶道具 黒楽 茶碗 根生雄雪 j67。21917/☆國領寿人 松林茶碗 竹田益州箱書付 花押在 京焼 国領寿人 東斎 共箱 共布 抹茶碗 茶道具。茶道具 抹茶茶碗 色絵 花水木(はなみずき)画、京都 相模竜泉作、桐共箱 新品。21091/○伊藤桂楽 赤楽茶碗 京焼 共箱 共布 抹茶碗 茶道具。【茶】三代 小川 長楽 (裕起夫) 黒 茶碗。茶道具 抹茶茶碗 色絵 吹寄、京焼 中村清彩(せいさい)作。『新品』 三代・佐々木昭楽作 黒楽茶碗 桐共箱。番浦史郎(造)魚文 鉢 共箱 菓子鉢 茶道具 懐石道具 音羽山房 現代工芸 陶磁器 古陶磁器 z3190o。茶道具! 原花月 ☆白かいらぎ抹茶碗☆ TKS488 新品 京焼 水差し 棗 茶釜 ギフト。茶道具! 土谷瑞光 ☆花の雲抹茶碗☆ TZH657 新品 京焼 建水 蓋置 ギフト。【骨董・茶道具】★音羽山窯 橋本永豊★★仁清色絵荒磯画茶碗 dn311xb.。茶道具 鉄刷毛目 筒茶碗 光夫造 共箱 コレクター放出 旧家蔵出し 送料無料。10463/▲七世 川崎和楽 白楽松風茶碗 陶印在 共箱 楽焼 京焼 抹茶碗 茶道具。●e1657 永楽善五郎 妙全作 絵唐津写 筒向付 5客 十六代 永楽善五郎 識箱。茶道具! 西嶋秀樹 ☆錆窯変抹茶碗☆ THY646 新品 京焼 水差し 棗 茶釜 ギフト。d34 技巧名品 人気作家 美濃焼 無形重要文化財 名工 若尾利貞 作 唐津 茶碗 抹茶碗 共箱 希少作 秀逸作 茶道具 本物保証。茶道具! 原花月 ☆富士波裏抹茶碗☆ KH01 新品 京焼 建水 蓋置 ギフト。小西平内 ★ 赤楽 茶碗 ★ 共箱 ★ 師:川喜多半泥子 ★ 泡雪が降り積もった様な景色の逸品 ★ 茶道具 ★。骨董古美術時代物/十二代 坂倉新兵衛 六十八翁 茶碗 共箱 茶道具 本物保証。■楠廸庵■茶道具 茶碗 膳所焼 橋絵茶碗 共箱 岩崎新定作。八代 吉向十三軒 干支庚辰 御本手 茶碗 茶道具 共箱付 未使用 龍飛鳳舞 本物保障 画像10枚掲載中。楽山焼 十一代 空権作 長岡空権 長岡住右衛門 茶 共箱。茶道具 抹茶茶碗 色絵 芦画、京都 相模竜泉作、桐共箱 新品。左端の写真は「柏木の巻」末尾の拡大写真。

左上の篆書体は、「在天願作比翼鳥」(天に在りて願わくは比翼の鳥とならん)の押印。

篆書体の下の二つの印は、出雲・松江藩主・松平治郷の正室「方子(よりこ)と娘・玉映の落款

写真左から2枚目上の2つの印は仙台藩医・木村寿禎の落款

右端の写真上は仙台藩主(伊達家)正室一覧表の表紙。表紙の下は一覧の拡大写真(仙台市立博物館・刊行)

(奥書は、令和2年11月29日に蔵の中の桐箱から発見されたものです。)

(出品した自筆の「断層画像写真」(柏木の巻)MRI 36―34B

自筆下二つの印のうち下は、出雲・松江藩主・松平治郷の正室「方子(よりこ)」、上は娘の幾千姫(玉映)の落款

「源氏物語」「柏木の巻」主人公・柏木の資料

下記写真は、国宝「源氏物語絵巻」の中に描かれる柏木。

病床の柏木を見舞う夕霧。左が柏木、右が夕霧。

「近衛基熙の肖像」「後西院天皇主賓の茶会の記録」

1番上の写真は、第103代後土御門天皇と曽祖父・大炊御門宗氏の系図(公家事典303頁)

2番目の写真は「額縁裏面」に表記されるラベル。2番目の写真は近衛基熙の肖像(陽明文庫・所蔵)

3番目の写真は、第107代後陽成天皇の曾孫・近衛基熙の天皇家・近衛家略系図

4番目の写真は、天皇家・近衛家略系図の出典(淡交テキスト「茶会記」に親しむ・7)平成29年7月淡交社・刊行

源氏物語「柏木」原本の17-Aの原本に記されております。紫式部が「柏木」を書くに際し、「白氏文集」の漢詩を熟読したうえで「源氏物語」の「柏木の巻」を書いていることがわかります。。【 陶芸作品 】大塩昭山 ★ 赤膚焼 茶碗 ★ 共箱共布栞 ★ 珍しい絵付け ★ いのしし ★ 奈良絵 ★ 茶道具 ★。茶道具 抹茶茶碗 色絵 梅(うめ)画、京都 相模竜泉作、桐共箱 新品、。骨董古美術時代物/江戸初期肥後作 古小代焼(小岱焼) 平茶碗 箱書:保田憲司 本物保証。茶道具 抹茶茶碗 色絵 蔦、 京焼 中村清彩作 桐共箱■新品■。茶道具 抹茶茶碗 紅白梅絵、京焼 中村秋峰作 桐共箱■新品■。茶道具 抹茶茶碗 乾山写 青楓、京焼 鈴木一点作 桐共箱■新品■。粉吹風茶碗 虎渓山水月窯 荒川豊蔵 監修窯☆33。【逢絢亭】茶道具 茶碗 京焼 浪越に富士の図 真葛(宮川)香斎 共箱入り。【 陶芸作品 】★ 須田祥豊 ★ 野々村仁清 写 黒花菱 茶碗 ★ 共箱 ★ 金彩が艶やかな逸品 ★ 如拙庵 ★ 京焼 茶道具 ★。★※★※喜楽造 赤楽茶碗 黒楽茶碗 壱双★※★※。21984/○通次阿山 仁清写 茄子 茶碗 共箱 抹茶碗 茶道具。21824/○七十四代 朝日豊斎 松林豊斎 茶碗 朝日焼 干支 酉 茶碗 共箱 抹茶碗 茶道具。楽茶碗 黒茶碗 茶道具セット 茶箱 抹茶碗 茶道具 古物 レトロ茶碗 レア物。茶道具 抹茶茶碗 色絵 蔦(つた)画、京都 相模竜泉作、桐共箱 新品。茶会の際に落款に記された由来を知った客が広くそのことを社会に広めたために結果的に、多くの茶会に開催される「最高のごちそう」として原文に関係する漢詩の落款を付したものです。「落款」の漢詩の由来を待合において説明する際に、長い時間を要し、茶会における貴重な時間であったと推定されております。

出品している書の「断層(MRI)写真」の原板は、レントゲン写真と同じ新聞の半分ほどの大きさのフィルムです。肉眼では見ることのできない和紙の繊維の一本一本のミクロの世界を見ることができます。日本国内では医療用以外には見ることのできない書の「断層(MRI)写真」です。

古切の書は、一旦表装を剥離し分析と鑑定検査のために「断層(MRI)写真撮影」をしております。撮影後、展示のために再表装をしております。掛軸や屏風にすることが可能なように、「Removable Paste(再剥離用糊)」を使用しているため、自筆の書に影響をあたえずに、容易に「剥離」することができるような特殊な表装となっております。

2・大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)の自筆の特定について

自筆の筆者は、書体、書風から京都の公卿によって書かれたものであるはわかっていたが、昭和38年以来、筆者名は特定されていなかった。その後、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析と並行し、奥書の「宗」の字の下の文字が判読できずにいた。それが、技術の進歩により「宗」の下の文字が「氏」と判読された結果、南北朝時代から室町時代前期の公卿であった「大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)」であることが判明した。

「源氏物語」には、応永五年(1398)~応永十三年(1406)までの複数の年号の記載があることから、大炊御門宗氏が23歳から31歳までの間に書かれたものと推定されている。宗氏は、正二位・内大臣まで昇進したのち、応永28年(1421)47歳で没している。

3・自筆「源氏物語」の旧・所蔵者の特定の経緯について

近衛基熙の旧・所蔵の特定は、「花押」の写真照合技術によるものです。アメリカのコンピューターを用い、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析を、花押の照合に応用し、指紋の照合方法と同じ手法により99.9パーセントの確率で特定に至ったものです。

4・近衛基熙(このえもとひろ)について

近衛基熙は、慶安元年(1648年)3月6日、近衛尚嗣(関白・左大臣)の長男として誕生。母は後水尾天皇皇女女二宮。実母は近衛家女房(瑤林院)。幼名は多治丸。父、尚嗣が早世し、尚嗣と正室女二宮の間には男子がなかったため、後水尾上皇の命により、近衛家の外にあった基熙が迎えられて上皇の保護下で育てられた。承応3年(1654年)12月に元服して正五位下に叙せられ、左近衛権少将となる。以後、摂関家の当主として累進し、翌年明暦元年(1655年)従三位に上り公卿に列せられる。明暦2年(1656年)に権中納言、万治元年(1658年)に権大納言となり、寛文4年(1664年)11月23日には後水尾上皇の皇女常子内親王を正室に賜った。寛文5年(1665年)6月、18歳で内大臣に任じられ、寛文11年(1671年)には右大臣、さらに延宝5年(1677年)に左大臣へ進み、長い時を経て元禄3年(1690年)1月に関白に昇進した。近衛基熙は、寛文5年(1665年)から晩年まで『基熈公記』で知られる日記を書いている

ツイッター「源氏物語の世界」も合わせてご覧ください。

不昧公 公卿 肉筆 保障 保証 真筆 真筆 親筆 古筆 本物保証 本物保障 室町 掛軸 掛け軸 自筆 天皇 茶道具 宗鑑 良寛 伝来 歌仙 極め 極札 極め札 鑑定